Seit Jahrzehnten stagniert die Menge der in Deutschland eingesetzten Pestizide bei ca. 30.000 Tonnen auf hohem Niveau. Hielten Bäuerinnen und Bauern Schädlinge und Beikräuter einst durch weitgestellte Fruchtfolgen und mechanische Maßnahmen in Schach, so ist die heutige industrielle Landwirtschaft zwingend auf den Einsatz von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden angewiesen. Doch wie ist diese Abhängigkeit entstanden? Anna Becker, Biologin und Fachreferentin im BEL, sprach darüber mit dem Agrarwissenschaftler und Vorstandsvorsitzenden des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau Prof. Dr. Jürgen Heß.

Anna Becker: Herr Heß, wenn es um das Thema Pestizide geht, sprechen Sie gerne von ihrem „persönlichen Erweckungserlebnis“. Was ist damit gemeint?

Jürgen Heß: Ich habe mich in meiner Zeit als Jungwissenschaftler in den 1980er Jahren mit der Entwicklung beschäftigt, die zu dem heute hohen Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden geführt hat. Ein starker Impuls kam vom Leiter der Abteilung Pflanzenschutz des bayrischen Landesamts für Bodenkultur und Pflanzenbau Prof. Rolf Dierks, einem ausgewiesenen Experten des Pflanzenschutzes. Er zeigte an einem einfachen Beispiel – dem Winterweizen – schon in den 1980er Jahren die Zusammenhänge auf. Dabei wird deutlich, dass es sich um eine Art fragile Entwicklungsspirale von Maßnahmen handelt, die zu einer fortschreitenden Abhängigkeit des Systems geführt hat. Langsam, aber kontinuierlich wurde das System hochgefahren, und immer wieder gab es neue Bruchstellen, die mit Hilfe neuer Maßnahmen gekittet werden mussten. Das war für mich damals eine Art persönliche Erweckung.

Können Sie uns diese Entwicklung genauer erläutern?

Seit den 1950er Jahren, erlebte die Landwirtschaft einen drastischen Wandel. Lagen die Durchschnittserträge von Winterweizen 1950 in Deutschland noch bei 27 Dezitonnen pro Hektar, stiegen sie im Lauf der nächsten dreißig Jahre auf über 50 Dezitonnen pro Hektar an, verdoppelten sich also. Der entscheidende Faktor hierfür war die zunehmende Anwendung von industriell hergestelltem Stickstoffdünger, dessen aufgebrachte Menge sich im gleichen Zeitraum vervierfachte. Dies führte einerseits zu einer Steigerung der Ernteerträge, stieß andererseits jedoch eine unvorhergesehene Kette von Entwicklungen an, die in die uns heute bekannte, massive Abhängigkeit der Lebensmittelerzeugung von chemisch-synthetischen Pestiziden mündete.

Was war der Ausgangspunkt?

Die industrielle Herstellung von Ammoniak mit dem so genannten Haber-Bosch-Verfahren, industriereif seit Anfang des 20. Jahrhunderts, ermöglichte in den Nachkriegsjahren die preiswerte Produktion von Stickstoffdüngern in großem Stil. Dadurch wurden signifikante Ertragssteigerungen erreicht, grundsätzlich zunächst eine positive Entwicklung, denn die Nachkriegsjahre waren von Hunger geprägt, und preisgünstige Stickstoffdüngung führte zu steigenden Ernteerträgen. Pflanzenschutzmaßnahmen waren in den 1950er Jahren in erster Linie mechanischer Natur, wie z.B. der Einsatz von Hacke und Striegel, um Ackerwildkräuter im Zaum zu halten.

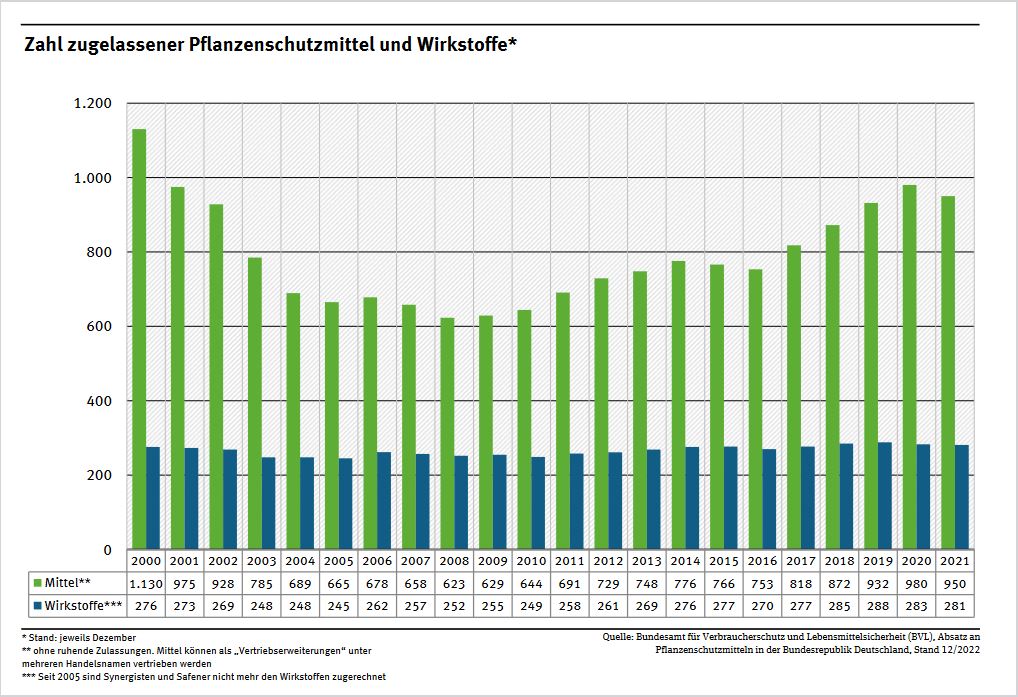

Ackergifte in Deutschland: 2021 waren 950 Mittel (ohne ruhende Zulassungen) zugelassen. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts ergibt sich für die deutsche Landwirtschaft ein durchschnittlicher jährlicher Einsatz von 2,8 Kilogramm Wirkstoff je Hektar Anbaufläche. Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/pflanzenschutzmittelverwendung-in-der#absatz-von-pflanzenschutzmitteln

Das war also noch vor dem Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden. Was folgte dann?

Als erste chemische Maßnahme fanden Saatgutbeizungen statt. Ein Prozess, bei dem die Samenkörner vor der Aussaat mit Fungiziden inkrustiert (gebeizt) wurden, um einem Pilzbefall vorzubeugen. Diese Verbindungen, die häufig Quecksilber enthielten, sind heute längst verboten und wurden durch andere – verträglichere – Mittel ersetzt. Auch Beizungen gegen Bodenschädlinge (Insektizide) kamen in den 1950er Jahren erstmals zum Einsatz. Beide Verfahren haben gemeinsam, dass nicht der ganze Boden behandelt, sondern die Pestizide lokal begrenzt nur unmittelbar auf dem Saatgut eingesetzt wurden und werden.

Warum konnte man es nicht dabei belassen? Was war schließlich der Auslöser für die ersten flächendeckenden Pestizideinsätze?

Bereits um 1956 trat ein neues Problem auf. Die Stickstoffdüngung des Winterweizens war weiter angestiegen – eine Zunahme von immerhin 44 Prozent. Stickstoff war damit auch für Ackerwildkräuter nicht mehr der limitierende Wachstumsfaktor, auch sie profitierten vom zusätzlich zur Verfügung stehenden Stickstoff, vermehrten sich rasant und konkurrierten in der Folge mit den Nutzpflanzen um Nährstoffe und Wasser. Als Antwort entwickelte die Agrarindustrie sogenannte Unkrautbekämpfungsmittel (Herbizide). Der Haken an diesen ersten Herbiziden war jedoch, dass nur bestimmte Unkräuter von ihnen gut erfasst wurden, die sogenannten Zweikeimblättrigen. Gräser (Einkeimblättrige) hingegen wurden weniger gut erfasst und konnten sich trotz des Herbizideinsatzes weiterhin ausbreiten, wurden also unbeabsichtigt begünstigt und damit selektiert. Infolgedessen entwickelte die Agrarindustrie als nächstes Spezial-Herbizide gegen Gräser und brachten diese erfolgreich auf den Markt.

Der Absatz von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland liegt seit 2006 ziemlich konstant zwischen etwa 30.000 und 35.000 Tonnen Wirkstoff (ohne inerte Gase).

Neben Herbiziden kamen weitere Chemikalien hinzu, unter anderem auch Fungizide. Wie kam es dazu?

Insbesondere die Stickstoffdüngung in Verbindung mit erhöhten Bestandsdichten führte zu einer erhöhten Lagergefahr des Getreides. Das Getreide wurde also anfälliger für Schäden durch Sturm- und Starkniederschläge, wie sie häufig bei Sommergewittern auftreten. Durch klassische Pflanzenzüchtung und die Anwendung des Wachstumsregulators Chlorcholinchlorid (CCC) begegnete man diesem Problem mit einer Verkürzung des Halms (Einbremsung der Internodienstreckung) und verlieh der Weizenpflanze damit eineerhöhte Standfestigkeit. Leider begünstigte dies in der Folge jedoch neue Krankheiten: speziell bodenbürtige Pilze (Septoria) erreichten nun leichter die Ähre, da der Infektionsweg vom Boden in die Ähre von 1,5 m auf nurmehr 50 cm verkürzt war. Spezialisierte Fungizide (gegen Pilzbefall) waren für dieses Problem das nächste Mittel der Wahl.

Um die Erträge weiter zu erhöhen, wurden die Pflanzenbestände weiter verdichtet. Da dichte Bestände jedoch weniger winddurchlässig sind und deshalb nach Niederschlägen langsamer abtrocknen, verbesserte sich dadurch das Pilzklima im Pflanzenbestand. Das Ergebnis waren weitere Krankheiten, die im Weizenanbau vormals eher unbekannt waren, wie vor allem der Mehltau. Er forderte den Einsatz eines weiteren Spezial-Fungizids.

Welche Rolle spielt die Entkopplung von Ackerbau und Viehhaltung beim Einsatz von Pestiziden?

Viehhaltung wanderte im Laufe der 1960er Jahre zunehmend aus den Gunststandorten ab und konzentrierte sich auf die weniger fruchtbaren Böden. Gleichzeitig wurde der Ackerbau auf den Gunststandorten intensiviert. Dadurch ging jedoch der Vorteil der vielfältigen Fruchtfolgen und somit langen Anbaupausen einzelner Kulturen verloren. Denn der Anbau von Tierfutter (mehrjähriger legumer Futterbau mit Luzerne und Kleegras), der – vereinfacht gesagt – einer Bodensanierung gleichkommt, wurde an Ackerbaustandorten plötzlich überflüssig. In den Tierhaltungsregionen wurde er zunehmend durch Maisanbau und Sojaimporte ersetzt. Die Folge der stark verengten Ackerbau-Fruchtfolgen waren neue bodenbürtige pilzliche Krankheiten an der Halmbasis und den Wurzeln (die sogenannten Fusskrankheiten) der Weizenpflanze gegen die erneut neue Fungizide eingesetzt werden mussten.

Wie ist die Situation heute? Es gibt doch sicher längst modernere Verfahren oder nicht?

An dem Muster der letzten Jahrzehnte hat sich nicht viel geändert. Die Anwendung von Pestiziden erfolgt vor, während und nach der Aussaat. Schadschwellen, die festlegen sollten, wann das Spritzen ökonomisch gerechtfertigt ist, sind in der Praxis schwer zu bestimmen und haben sich daher wenig durchgesetzt, wie man ja auch an den stabilen Zahlen zum Einsatz der Mittel erkennen kann. Die hohen Ertragssteigerungen der letzten Jahrzehnte führten folglich schrittweise und schleichend zur Eskalation des Systems, bei der die Erhöhung der Stickstoffdüngung zwar weitere Ertragsteigerungen zur Folge hatten, stets aber auch neue Stützmaßnahmen erforderlich machten.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Rückblickend ist dieser Weg zu immer mehr chemischen Hilfsmitteln in der Landbewirtschaftung erschreckend, Verbraucher:innen gegenüber auch nur schwer vermittelbar. Nur viele Landwirt:innen halten es für normal, sie sind ja auch über Jahrzehnte mit dem und in das System hineingewachsen. Die Triebfeder für die Entwicklung war die Stickstoffdüngung, gefolgt von verschiedenen Pflanzenschutzmaßnahmen. Immer wieder brach und bricht das System aus. Eine Maßnahme macht die nächste erforderlich. Diese Entwicklung beim Winterweizen ist dabei ja nur ein Beispiel von vielen, sie zeigt auf, was sich auch in anderen Anbaukulturen so oder so ähnlich abgespielt hat. Eine entsprechende Abfolge sehen wir zum Beispiel beim Apfelanbau in Südtirol. Die Einführung von Gentechnik könnte eine weitere Eskalationsstufe sein, deren potenzielle Folgen daher umso sorgfältiger bedacht werden müssen.

Sie sind Professor für ökologischen Landbau. Was macht der Ökolandbau anders?

Die Entwicklung unserer Landwirtschaft, gerade am dargestellten Beispiel Winterweizen zeigt, dass es wichtig ist, nicht nur einzelne Maßnahmen zu betrachten, sondern das Gesamtkonzept. Der ökologische Landbau bietet in diesem Sinne eine alternative Herangehensweise. Während konventionelle Landwirtschaft viel zu häufig noch bei der Symptomfrage stehen bleibt und beispielsweise bei einem Schädlingsbefall überlegt, welches Pestizid eingesetzt werden kann, befasst sich der Ökolandbau mit dem Gesamtsystem und sucht nach den Ursachen. Was lief in der Vergangenheit schief? War es die Sorte, war es die Fruchtfolgestellung oder die Düngung oder passt diese Pflanze vllt gar nicht an diesen Standort? Grundsätzlich setzt der Ökolandbau, wo auch immer es geht auf Selbstregulation, auf Eigenstabilität und Prävention. Erst wenn dieses Potenzial ausgeschöpft ist, kommen Mittel zum Einsatz. Wir sehen heute mehr denn je, dass wir die langfristigen Aus- und Nebenwirkungen berücksichtigen müssen, um nachhaltig und zukunftsfähig Lebensmittel zu erzeugen.

Anna Becker ist Biologin und seit 2020 Projektmanagerin und Fachreferentin beim Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V. (BEL). Der Verein setzt sich für die ökologische Landwirtschaft und den Ausstieg aus der Nutzung chemisch-synthetischer Pestizide ein. Zu diesem Zweck initiiert das BEL Studien, informiert die Öffentlichkeit und vertritt die Bio-Branche in politischen Entscheidungsprozessen.

Mehr Infos zum Thema Pestizide in unserem politischen Glossar